広告費をかけても利益が出ない背景とCPA中心運用の限界

CPA(顧客獲得単価)とLTV(顧客生涯価値)の違い

EC初心者の多くは、広告の効果指標として「CPA(Cost Per Acquisition)」ばかりに注目しがちです。CPAは1件の購入や顧客獲得にかかった広告費を示す指標で、確かに広告の費用対効果を測る基本となります。しかしCPAだけに依存した運用には限界があります。

なぜなら、CPAは目先の1回の購入に対するコストしか見ませんが、LTV(Life Time Value)は1人の顧客が生涯(あるいは一定期間内)にもたらす総利益を示すため、長期的な視点が含まれるからです。極端な例を言えば、LTVの高い顧客(繰り返し購入してくれる優良顧客)は企業にとって非常に価値がありますが、CPA中心の運用ではその価値が見落とされてしまうことがあります。

広告費をかけても利益が出ない背景

「広告にお金をかけても儲からない」と感じる背景には、短期視点のCPA目標に縛られていることが多いです。例えば、1回の購入あたりの利益だけを基準にCPA目標を設定すると、繰り返し購入が期待できる商品であっても初回購入で利益が出ないと広告を止めてしまうことがあります。

これでは将来のリピート購入による利益(LTV)を取りこぼす可能性があります。また逆に、リピートの見込めない商品に対してCPA内に収めようと広告費を投入し続け、結局累積でも赤字になるケースもあります。つまり、CPA中心の運用だけでは「一時的には売上が上がったが最終的な利益が出ない」状況に陥りやすいのです。

CPAとLTVを組み合わせた発想の必要性

LTVを考慮すれば「長期的に見てペイする広告費」かどうか判断できます。たとえばある商品の平均購入額が1,000円で利益率が50%の場合、初回購入だけを前提にすると1件あたり500円(1,000円×50%)までの広告費しか許容できない計算になります。

しかし、その顧客が年間で10回購入してくれるなら、累計購入額は1万円となり利益は5,000円になります。この場合許容できるCPA(限界CPA)は5,000円まで拡大できます。つまり、単発購入前提のCPA基準(500円)とLTVを加味した基準(5,000円)では、許容できる広告費に10倍もの差が出るわけです。

CPA中心の運用ではこの差分を見落としてしまうため、リピート購入が見込める優良顧客を取り逃がす原因になり得ます。

LTVとは何か?定義・基本計算式・商品別で差が出る理由

LTV(顧客生涯価値)の定義

LTVとは“一人の顧客があなたのビジネスにもたらす生涯総利益”を意味するマーケティング指標です。平たく言えば、「1人の顧客から獲得できるトータルの儲け」を指します。例えばある顧客が何年にもわたり繰り返し購入してくれる場合、その人のLTVは高くなります。

注意すべきは、LTVは売上ではなく利益で考える点です(売上高から商品の原価や変動費を引いた粗利益ベースで算出することで、実際のビジネス上の価値を評価します)。また、「ライフタイム(生涯)」という言葉が含まれますが、EC分野ではあまりに長期間だと予測が難しいため、1年間など一定期間内の累計価値をLTVとするケースも多い点に注意してください。

LTVの基本計算式

LTVの計算にはいくつかの方法がありますが、初歩的で分かりやすいのは次の式です:

LTV = 平均購入単価 × 購入頻度 × 継続購入期間(※それぞれ一定期間内の平均値)

例えば、「平均購入単価=5,000円」「購入頻度=年2回」「継続期間=2年」の顧客なら、LTV(累計購入額)は5,000円×2回×2年=20,000円となります(※さらに利益率を掛ければ利益ベースのLTVになります)。

リピート商材などでは、「1顧客の年間購入金額 × 継続年数」でLTVをざっくり見積もる方法もよく使われます。いずれにせよ、LTV算出には「客単価」「購入頻度(リピート率)」「継続期間(解約・離脱までの期間)」が重要な要素となります。

※LTV算出時は売上ベースのLTVだけにとどまらず、粗利益LTVまで追及を行いましょう。

商品別にLTVに差が出る理由

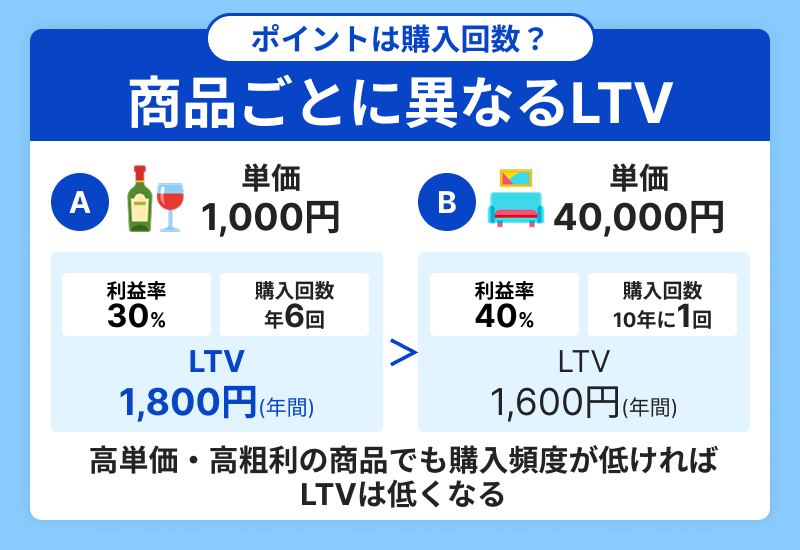

LTVは顧客ごとに異なるだけでなく、どの商品を購入したかによっても大きく異なります。これは商品の特性(価格、粗利率、購買サイクルなど)の違いに起因します。具体例で見てみましょう。

商品A(例:食品)と商品B(例:家具)のケースでは、以下のような違いが生じます:

- 商品A:単価1,000円、利益率30%、購入サイクル年6回 ⇒ 顧客価値(年間)約1,800円(利益ベース)

- 商品B:単価40,000円、利益率40%、購入サイクル年0.1回(10年に1回程度) ⇒ 顧客価値(年間)約1,600円

一見、単価も利益率も高い商品Bの方が儲かりそうですが、購入頻度が極めて低いため、年間で見たLTVは商品Aの方が上回る結果になっています。つまり、高単価・高粗利の商品でも購入頻度が低ければ、低単価でもリピート頻度の高い商品のLTVに劣る場合があるということです。

また、楽天市場などECモールでは、顧客が最初に購入した商品によってその後の購買パターンが変わることもあります。初回購入商品ごとにリピート率や年間購入額を分析すると、商品カテゴリ別にLTVの差が見えてきます。たとえば「○○ブランドの化粧品を最初に買った顧客は1年以内のリピート率が高い」等の傾向があり、これが商品別LTVの差異として現れるのです。

商品別LTVの測り方(RMSデータ活用方法、簡易計算式、初心者向けの方法)

RMSデータを使ったLTV算出

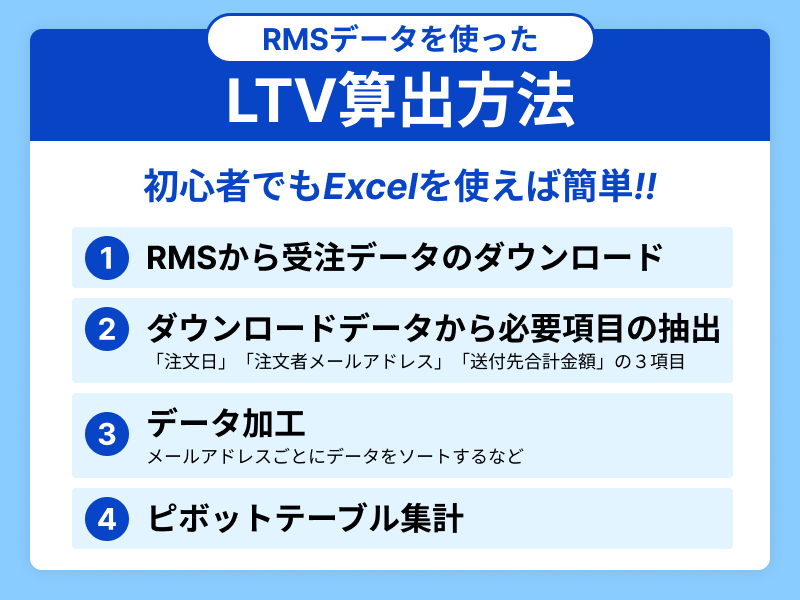

楽天市場の店舗運営者であれば、RMS(楽天商用システム)から受注データを取得し、自社顧客のLTVを計測できます。初心者でもExcelを使えば比較的簡単に計算可能です。以下に基本的な手順を示します:

- 受注データのダウンロード:RMS管理画面から過去1年分程度の受注データをCSV形式でダウンロードします(※より長い期間があればLTV精度は上がりますが、まず1年で試すことが現実的です)。

- 必要項目の抽出:ダウンロードしたデータから、「注文日」「注文者メールアドレス」「送付先合計金額」の3項目を抜き出します。一度の注文で複数商品を購入している場合、行が重複していることがあるので重複行は削除します。

- データ加工:分析しやすいよう、例えば「注文日」から月単位の列を追加したり、メールアドレスごとにデータをソートします。

- ピボットテーブル集計:Excelのピボットテーブル機能を使い、行に「注文者メールアドレス」、値に「注文回数(件数のカウント)」と「購入金額(合計)」を設定します。これにより、顧客一人あたりの年間購入回数と年間購入総額が算出できます。各顧客の購入総額を顧客数で割れば平均LTV(年間ベース)も求められます。

商品別LTVの算出方法

特定の商品やカテゴリごとのLTVを測るには、上記データを「どの商品を購入した顧客か」でセグメント分けして分析します。実務的なやり方としては、「初回購入商品」ごとに顧客グループを分け、そのグループ内で平均LTVを計算する方法があります。

たとえば「最初に商品Aを購入した顧客」の1年内平均購入金額と回数を計測し、それを商品AのLTVとします。同様に商品Bについても計測すれば、商品A vs 商品BのLTV比較が可能です。先述の通り、初回に買った商品によってリピート率や追加購入額が異なるケースが多いため、この方法で商品別のLTVに大きな差異が見つかることがあります。

手作業が難しい場合の支援ツール

上記のExcel分析は基本ですが、注文データ量が多い店舗や、更に高度な分析をしたい場合にはツールの活用も検討しましょう。楽天市場では2024年に新しい「モールCRM」ツールが提供開始されており、「2回目、3回目の購入につながりやすい商品」や「顧客の購入パターン」を自動分析してくれる便利な機能があります。

専門知識がなくても使える設計とのことで、商品別LTVの把握や優良顧客の発見に役立つでしょう。そのほか、自社ECサイト向けのBIツールや外部サービスでもLTV分析ダッシュボードが用意されているものがあります(例:「初回購入商品別のLTV」をレポート表示する機能など)。

まずはExcelで概算を掴み、必要に応じてツールの導入を検討すると良いでしょう。

LTVに応じた広告予算設計(許容CPAの求め方、商品別にRPP広告費を変える判断軸)

許容CPA(目標CPA)の求め方

LTVを広告予算に活用するキモは、「許容できるCPA」をLTVから逆算することです。許容CPAとは「1件のコンバージョン獲得に投下できる最大広告費」のことで、これを超えると獲得ごとに赤字になる広告費の上限値と定義できます。

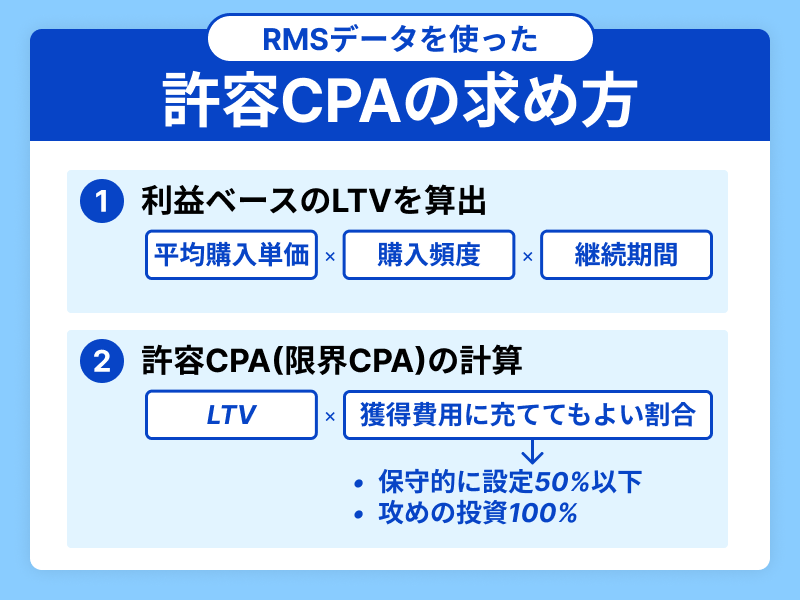

計算手順としては次の通りです:

- 利益ベースのLTVを算出:まず前章の方法で顧客あたりLTV(期間内総購入額)を出し、それに粗利益率を掛けて1顧客あたりの総利益を見積もります(自社の原価率や経費を差し引いた限界利益ベースで考えるとより正確です)。

- 許容CPA(限界CPA)の計算:利益ベースLTVのうち、獲得費用に充ててもよい割合を決めて掛け合わせます。保守的に行くなら50%以下、攻めの投資をするなら100%(=顧客生涯での利益を全て獲得に再投資、つまり顧客生涯ではトントン)といった具合に決めます。

- 全体広告予算の算出:上記で新規顧客1人あたりに投下可能な広告費(許容CPA)が算出できたら、それに目標とする新規顧客獲得数を掛けます。例えば「許容CPA=4,000円」で「月50人」獲得したいなら月間広告予算=4,000円×50人=20万円となります。

例えば「LTV(利益)=10,000円、広告費に使ってよい割合=50%」なら許容CPAは5,000円です。

商品別にRPP広告費を最適化する

楽天市場の主要な広告メニューであるRPP広告(検索連動型のクリック課金広告)において、商品ごとに入札額や予算配分を最適化する際にもLTVの考え方が役立ちます。基本原則は、LTVの高い商品には多めの広告費を投下でき、LTVの低い商品には広告費を絞るという判断です。

入札単価(CPC)の調整

RPP広告ではキーワード入札により掲載順位が決まります。許容CPAと各商品のCVR(コンバージョン率)が分かれば、逆算で許容できる上限CPCが求められます。

例として、ある商品の「許容CPA=3,000円」、その商品のRPP経由CVRが10%(広告経由の訪問10人に1人購入)であれば、上限CPCは約300円となります。これは「10回クリック(@300円)=3,000円の広告費で1件獲得」となり、許容CPA内に収まる計算です。

ROASやCVRだけにとらわれない判断

RPP広告運用では通常ROAS(広告費用対効果)やCPAなど短期指標で評価しがちですが、商品別LTVを考慮することで長期的な視点で広告配分を見直せます。例えば、同じROAS 300%でも、リピート率の高い商品Aと一度きり購入の商品Bでは、将来生み出す売上が異なるため、商品Aには積極投資すべきケースがあります。

判断軸の整理

商品別に広告費配分を決める際の判断軸をまとめると以下のようになります:

- その商品の利益ベースLTVはどの程度か?(高いほど許容CPA↑)

- その商品の広告経由CVRはどの程度か?(高いほど必要CPC↓で有利)

- その商品のROASやCPA実績は許容範囲か?(短期実績と許容CPAを比較)

- 競合状況・市場シェアを踏まえて攻める価値があるか?(LTV高くても競争激化でCPCが高騰しすぎる場合は慎重に)

総合的に見て、LTVの高い商品に予算と入札単価を厚く配分し、LTVの低い商品では無理に広告費を投じすぎないのが最適化の基本方針となります。

LTV活用の落とし穴(平均値の誤用、誤算出、セグメントの粗さなど)

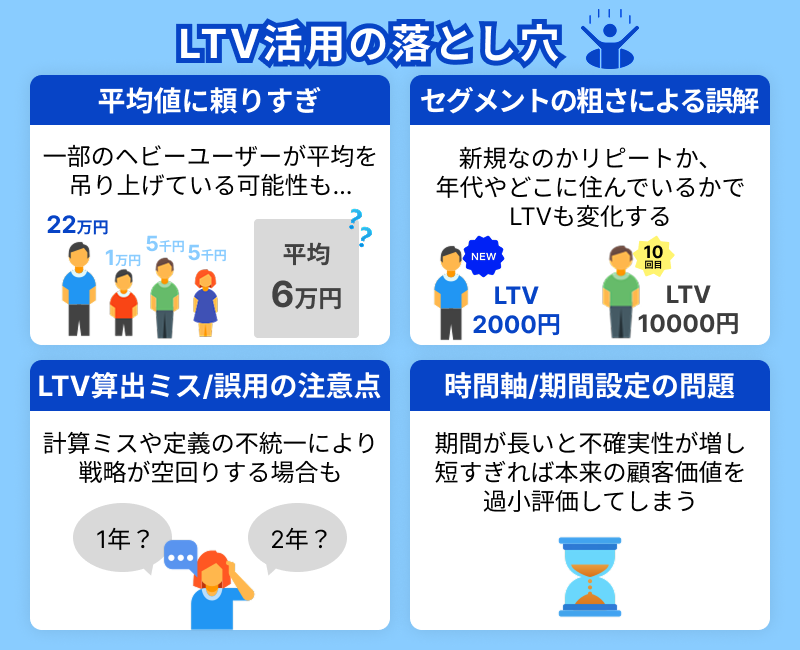

平均値に頼りすぎることの危険

LTVは分析に有用な指標ですが、その「平均値」を鵜呑みにすると思わぬ誤りを招きます。特にECでは顧客ごとの差が大きいため、平均LTVだけ見ると極端な高額購買客やゼロ一回客に左右されて実態とズレた判断をしてしまう恐れがあります。

対策として、異常値(アウトライヤー)が平均を歪めている場合は中央値を使うか除外して計算し直すことが推奨されます。例えばごく一部のヘビーユーザーが平均を吊り上げているなら、中央値を見れば「典型的な顧客」のLTVが把握できます。

セグメントの粗さによる誤解

顧客全体の一括平均LTVを使うのではなく、セグメント別にLTVを算出することが重要です。先述した通り、商品カテゴリや顧客属性によってLTVは大きく異なります。もしセグメント間でLTVの差が顕著な場合、ひとまとめの平均では適切な判断ができません。

例えば「新規顧客のLTV」と「リピート客のLTV」は当然異なるでしょうし、年代や地域によっても購買傾向が変わるかもしれません。セグメントの切り口は商品別・顧客属性別・流入経路別など複数考えられますが、主要なセグメントごとにLTVを個別に計算することで、どのグループに広告費を投下すべきか明確になります。

LTV算出ミス・誤用の注意点

LTV活用の落とし穴として、計算ミスや定義の不統一も挙げられます。社内でLTVの定義がバラバラ(売上ベースで見る人と利益ベースで見る人が混在など)だと議論がかみ合わず、戦略が空回りする原因になります。必ず「LTVは○○ベースで、期間は○年間」と前提を共有しましょう。

時間軸・期間設定の問題

LTVを算出する期間設定にも注意しましょう。期間を長くとりすぎれば予測の不確実性が増しますし、短すぎれば本来の顧客価値を過小評価します。初心者向けにはまず直近1年のデータでLTVを算出し、安定しているようであれば2年・3年と広げてみるのが安全です。

また、商材によって適切な期間は異なる点も落とし穴です(例:季節商品や耐久財はライフサイクルが長い)。自社の商品特性に合わせて、「何年間でLTVを評価すべきか」を検討しましょう。

まとめ(広告効果測定にLTVを加えると何が変わるのか、次の一手)

LTV視点を導入すると広告運用はどう変わるか

広告効果測定にLTVの視点を加えることで、これまで短期成果(売上やCPA)中心だった運用が長期的な利益志向に変わります。具体的には以下のような変化が期待できます:

投資判断の基準が変わる

従来は「○円の広告費で△円の売上が出たか」で判断していたものが、「獲得した顧客が将来もたらす総利益に見合う投資か」を考えるようになります。この結果、一見CPAが高めでも将来的に優良顧客になる見込みがあれば広告を継続投下するなど、顧客の質を重視した判断が可能になります。

商品ポートフォリオ戦略と広告配分の見直し

LTVを計測したことで、自社の商品群の中で「広告投資すべき主力商品」と「広告費をかけてもリターンの少ない商品」が明確になります。これにより、広告予算の配分先が適正化されます。

CRM施策との連動

LTVを高めるには広告で新規獲得するだけでなく、獲得後のリピート促進策(CRM)も重要です。広告運用担当者もLTVの考え方を取り入れると、メルマガやLINEクーポンなど他部門のCRM施策と連携して顧客育成を図るようになるでしょう。

次の一手:LTV活用を始めるには

本稿で述べた内容を踏まえ、初心者~中級者のEC担当者が明日から実践できるアクションを提案します:

- 自社データでLTVを試算:まずはRMSから直近1年のデータを抽出し、ざっくりとでも商品別LTVを計算してみましょう。このステップで得られた数値を眺めれば、現状の広告配分に疑問が出てくるかもしれません。

- 主力商品の許容CPAを見直す:算出したLTVをもとに、主要商品の許容CPA(目標CPA)を再設定してみます。「この商品は1件獲得あたり○円までなら投資OK」という基準が明確になると、入札見直しや予算再配分の指針ができます。

- LTV視点のPDCAを回す:LTVに基づいた広告運用は一朝一夕には完成しません。効果検証しながら徐々にブラッシュアップしていくものです。小さくテスト→検証→拡大のPDCAを回し、自社に合った最適な調整方法を探ってください。

最後に、LTVという視点を持つことで広告運用の世界が広がり、長期的なEC事業の成長につながることを強調します。短期的なCPAやROASだけを追っていたときには見えなかった「本当に意味のある投資先」が見えてくるはずです。

ぜひ、本書で得た知見をもとに、自社の広告予算最適化にLTVの概念を取り入れてみてください。

📌「LTVを見える化」すれば、広告運用の判断はもっとシンプルになる

商品別LTVを活用して広告予算を最適化するには、まず「正しいLTVデータが手元にあること」が前提です。

エクセルで手計算するのも一つの方法ですが、時間がかかり、更新の手間もかかります。

そこでおすすめなのが、楽天RMSと自動連携して「LTV・リピート率・クロスセル」を自動で可視化する

LTV分析特化ツール《RepeaTracker(リピトラ)》です。

リピトラが選ばれる理由

- 楽天RMSと自動連携、商品別LTV・リピート率・クロスセル傾向を毎日更新で可視化

- 広告費の適正化やCRM施策の優先順位付けに活用可能

- 初期設定・分析サポートもまるごとお任せ。操作もカンタン

- 無料トライアルでは、1商品からLTVを可視化して体験可能

商品別のLTVデータがあれば、「この商品に広告をかけるべきか」の判断ができるようになります。

まずは1商品からでも「見える化」をはじめてみませんか?