ライブコマースが注目される背景とその概要

ライブコマースとは、ライブ動画配信を通じて視聴者とリアルタイムにコミュニケーションをとりながら商品を販売する手法です。

配信者(企業スタッフやインフルエンサー)が商品の使い方や魅力をその場で紹介し、視聴者はコメントで質問を投げかけたりしながら購入まで進めます。双方向のやり取りによって信頼感や臨場感が生まれ、視聴者の購買意欲を高める点が従来のECやテレビ通販と大きく異なります。

▼近年ライブコマースが急速に注目される理由として、以下のような背景が挙げられます

1.リアルタイムの双方向性による信頼醸成と衝動買い効果: 配信中に視聴者の質問に即答できるため疑問や不安をその場で解消でき、商品への信頼感につながります。

また「今この瞬間だけ」の限定オファーや数量限定感が購買の後押しをするため、即時性や限定感による衝動買いも起こりやすいとされています。

実際、ライブ配信中に視聴者限定の割引や特典を用意すると「今すぐ買おう」という動機付けとなり、視聴者数と売上向上に効果があります。

2.コロナ禍によるオンライン接客ニーズの高まり: 対面販売が難しかった時期に、店頭接客のような体験をオンラインで提供できる手段としてライブコマースが脚光を浴びました。

来店不要で専門スタッフからアドバイスを受けられる場として消費者に受け入れられ、企業側も販路拡大策として導入を進めました。

3.若年層の動画プラットフォーム浸透: 特にZ世代など動画に親しんだ若年層にとってライブ配信は身近な存在であり、ライブコマースは効果的なアプローチ手段とされています。

彼らはSNS上で商品情報を集める傾向も強く、「検索よりSNSで商品を探す」スタイルが一般化しています。実際、Z世代のほぼ半数が商品リサーチにSNSを利用すると報告されており、SNS×動画による商品発見→購買までの流れが自然な購買体験になりつつあります。

4.世界的な成功事例による追い風: ライブコマースはすでに中国や米国で爆発的に成長しており、その成功が各国に影響を与えています。

ライブコマース発祥の地である中国では、2017年に約392億円規模だった市場が2023年には約98兆円規模にまで急拡大しました。

また米国でも2022年に約2.8兆円だった市場規模が翌2023年には約7兆円と2.5倍に成長し、今後も拡大が見込まれています。こうした海外での成功を受け、日本市場でもライブコマースへの関心が高まっています。

実際、日本のライブコマース市場も2025年以降年平均33.8%という高い成長率で拡大し、2030年には市場規模1兆円を超えると予測されています。

以上のように、ライブコマースは「リアルとオンラインの融合による新しい購買体験」として注目を集めています。

その中でも特にTikTokライブは、若年層を中心に大きな可能性を秘めたプラットフォームとして期待されています。次章では、そのTikTokライブを活用したコマースの仕組みとメリットについて詳しく解説します。

TikTokライブコマースの仕組みとビジネス活用メリット

TikTokライブコマースの仕組みとは

スマートフォン向け動画プラットフォームとして急成長したTikTokは、ライブ配信機能とEC機能を組み合わせた「ライブコマース」に力を入れています。

2025年6月には「TikTok Shop」が日本でも開始され、TikTokアプリ内で商品の閲覧から決済まで完結する仕組みが整いました。これにより、TikTok上で配信されるショッピング動画やライブ配信に商品がタグ付けされていれば、ユーザーはその場でシームレスに商品を購入できるようになりました。

まさにエンタメ動画と購買行動が一体化した「ディスカバリーコマース」が実現しており、ユーザーは面白い動画を見ている流れで欲しい商品を発見し、そのまま購入まで完了できます。

TikTokライブコマースの基本的な仕組みは以下のとおりです。

1.ライブ配信での商品紹介と双方向コミュニケーション: 企業公式アカウントやクリエイターがTikTokでライブ配信を行い、商品を実際に使ってデモをしたり特徴を説明します。

視聴者はコメント欄でリアルタイムに質問や感想を投稿でき、配信者がその場で回答・反応します。

たとえば「色違いはありますか?」「サイズ感を見せてください」といった問いかけにすぐ答えることで、視聴者の疑問を解消し購買意欲を高めます。

2.商品購入へのスムーズな導線: TikTok Shopの導入により、ライブ配信画面上に表示される商品をタップするだけで商品詳細ページを開き、そのまま決済まで行えるようになりました。

配信者が紹介しているアイテムが画面にリスト表示され、視聴者は配信を視聴しながらカートに入れたり購入手続きを進めることが可能です。

これにより「一旦アプリを離れてECサイトにアクセスする」という手間が省け、閲覧から購入への離脱を最小化しています。

3.アルゴリズムによる発見性と拡散: TikTokではユーザーの興味関心に基づき「おすすめフィード」にライブ配信やショッピング動画が露出します。

フォロワー以外にも関連コンテンツとしてライブが届けられるため、新規顧客との出会いが創出されやすいのも特徴です。ハッシュタグチャレンジや「#TikTok売れ」のコミュニティ主導トレンドによって、商品情報がユーザー間で拡散・共有される文化も根付いています。

実際にTikTokではユーザー同士が「この商品がバズっている」「○○で見て欲しくなった」と情報共有する動きが盛んで、多くのブランドやビジネスがTikTok上のコミュニティと繋がることで成功を収めています。

▼クリエイターと連携した販促(アフィリエイトプログラム): TikTokライブでは、自社アカウントで配信するだけでなく、インフルエンサー(TikTokクリエイター)との協業も盛んです。

TikTok Shopにはアフィリエイトプログラムが用意されており、クリエイターが自身の動画やライブで商品を紹介して売れた場合に報酬を得られる仕組みがあります。企業側は商品に合ったクリエイターと組むことで、そのファン層にリーチしつつ信頼性の高い形で商品訴求が可能です。

プラットフォームが公式にマッチング機能を提供しているため、ブランドとクリエイター双方にメリットがあります。

以上の仕組みによって、TikTokライブコマースは「楽しさ」と「買いやすさ」を両立した新しい購買体験を提供しています。次に、これらの仕組みがビジネスにもたらす具体的なメリットを見てみましょう。

TikTokライブを活用するメリット

▼高いエンゲージメントとコンバージョン率: TikTokライブは視聴者の参加度が高く、購買行動への誘導効果が大きいと言われます。

事実、TikTokユーザーは通常の短尺動画や商品一覧に比べ、ライブ配信経由で購入する可能性が1.7倍高いとのデータもあります。

ライブならではの緊張感や限定感、配信者とのリアルタイム交流が視聴者の背中を押し、迷っていた商品をその場で購入させる後押しになるのです。

”ライブ配信はTikTok上で最も効果的なコンバージョン手段の一つ”とも評価されており、ライブ活用によって売上転換率向上が期待できます。

▼Z世代を中心とした幅広いユーザーへのリーチ: TikTokは月間アクティブユーザーが日本国内だけでも数千万人規模にのぼり、特に10〜30代の若年層に強いプラットフォームです。

テレビ離れ・検索離れが進む中、この層にリーチするにはTikTokでの情報発信が効果的です。TikTok上ではユーザーの79%が中小の新興ブランドの商品を発見しているとの調査もあり、知名度の低いD2Cブランドでも優れたコンテンツ次第で大きな注目を集めることができます。

実際、TikTokのレコメンドアルゴリズムはコンテンツ重視であるため、広告費をかけずともバイラルヒットが起これば短期間で爆発的な認知拡大が可能です。つまり中小企業や新興ブランドにとってもフェアなチャンスがあるチャネルと言えます。

▼信頼性と購買意欲の向上: ライブ配信では、配信者が商品を手に取って使い心地を試したり、視聴者からの率直な質問に答えたりと生の声で商品価値を伝えられるため、視聴者の納得感が高まります。

特にコスメや家電など実物を試せないECでは、ライブでデモを見ることの安心感は大きな意味を持ちます。

また配信者に親近感や憧れを抱く場合、その人がおすすめする商品だから買ってみようというインフルエンサー効果も働きます。

調査によれば69%の消費者は、ブランド発信の情報よりもインフルエンサーや知人からの推薦を信頼するとされ、信頼できる配信者からの勧めは購買促進に直結します。

TikTokライブではこうした「人」を通じた信頼醸成と商品のストーリーテリングができるため、単なる商品画像やテキスト説明だけの場合より購買意向が高まりやすいのです。

▼データ分析と改善サイクル: TikTokライブ配信後は、視聴者数の推移やコメント数、商品クリック数、売上個数など様々な指標データを取得できます(TikTokアプリのプロアカウント分析画面やTikTok Shopのダッシュボード等で確認可能)。

これらのデータを分析すれば、「どのタイミングで視聴者が増減したか」「どの商品に反応が集中したか」などがわかり、次回配信内容の改善に役立てられます。

たとえば視聴者が離脱したポイントがあれば進行演出の見直しを行い、購入に結びついた商品があればその訴求方法を強化する、といったPDCAを回すことで、回を追うごとに効果的なライブ運用が可能になります。

こうしたデータドリブンな改善によりライブコマース施策のROIを継続的に高められる点も、デジタルならではの強みです。

以上のように、TikTokライブコマースは高い集客力とエンゲージメント、そしてコンバージョン創出力を備えたマーケティングチャネルです。

特に若年層ターゲットの商材や、SNS映えする商品を扱うD2Cブランドにとって相性が良いと言えるでしょう。

それでは次に、実際にライブコマースを活用して成果を上げている事例を国内外から紹介し、その成功のポイントを探ります。

国内のライブコマース成功事例

日本においても、近年ライブコマースを活用した販売施策で成果を上げる企業が増えてきました。

初期には「日本ではライブコマースは流行らない」という見方もありましたが、各社が日本市場に合った形で工夫を凝らし始めた結果、自社スタッフの活用や既存顧客コミュニティとの融合など独自の進化を遂げつつあります。

ここでは国内の代表的な成功事例をいくつか紹介します。

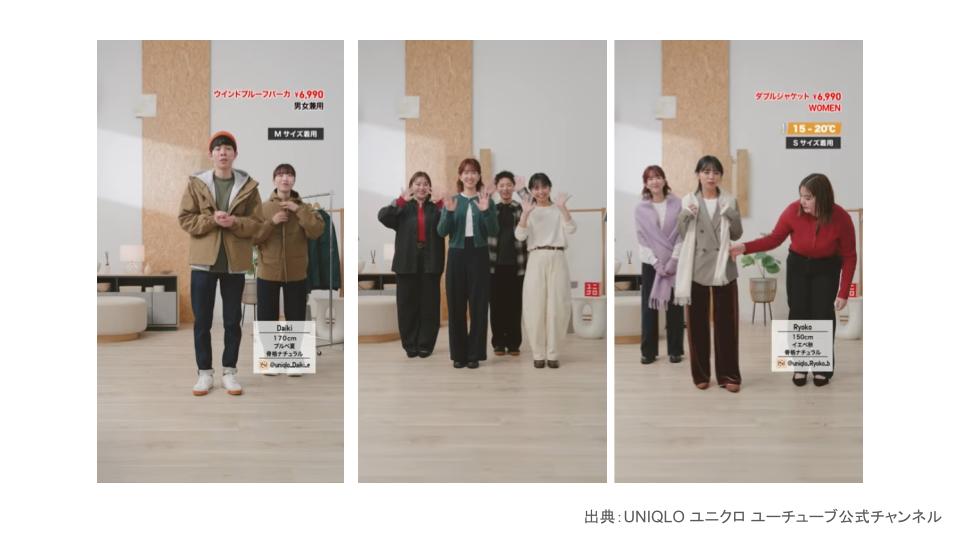

ユニクロ(アパレル):「UNIQLO LIVE STATION」

大手衣料品チェーンのユニクロは、ライブコマースを単なる販促イベントではなく自社の「オウンドメディア」と位置付け、店舗スタッフやデザイナーが出演して定期的にライブ配信を行っています。

配信内容も「身長別のコーディネート提案」や「骨格・カラー診断別のおすすめアイテム紹介」など、顧客の悩みを解決するテーマ性の高いコンテンツが中心です。

専門知識を持つ自社スタッフが視聴者の質問に答えながら商品の着こなしを見せることで、オンライン上でも店舗接客さながらの安心感を提供しています。

その成果も顕著で、ユニクロのライブ配信は年間累計視聴者数が1,000万人を超え、世界24の国と地域で展開される規模に成長しています。ライブ視聴を通じて商品理解が深まった顧客はEC購入への不安が軽減され、ユニクロではライブ活用により顧客ロイヤルティ向上と売上拡大に繋げています。

資生堂(コスメ):「SHISEIDO LIVE BEAUTY」

国内大手化粧品メーカーの資生堂は、ビューティーコンサルタント(美容部員)自らが出演するライブ配信を積極展開しています。

プロの視点でスキンケア方法やメイクテクニックを紹介しつつ、視聴者から寄せられる「肌悩み」に応じて個別にアドバイスを提供するスタイルでファンを獲得しています。

視聴者は自分に合った商品の選び方や使い方をリアルタイムで相談でき、その場で疑問を解消してもらえるため安心して購入に踏み切れます。

専門知識のあるスタッフによる配信は信頼性が高く、「自分ごと」として商品を捉えてもらいやすいことから、コスメのように実物試用が重要な商材でもオンライン販売を伸ばすことに成功しています。

実店舗の美容部員接客をデジタル上に再現した好例と言えるでしょう。

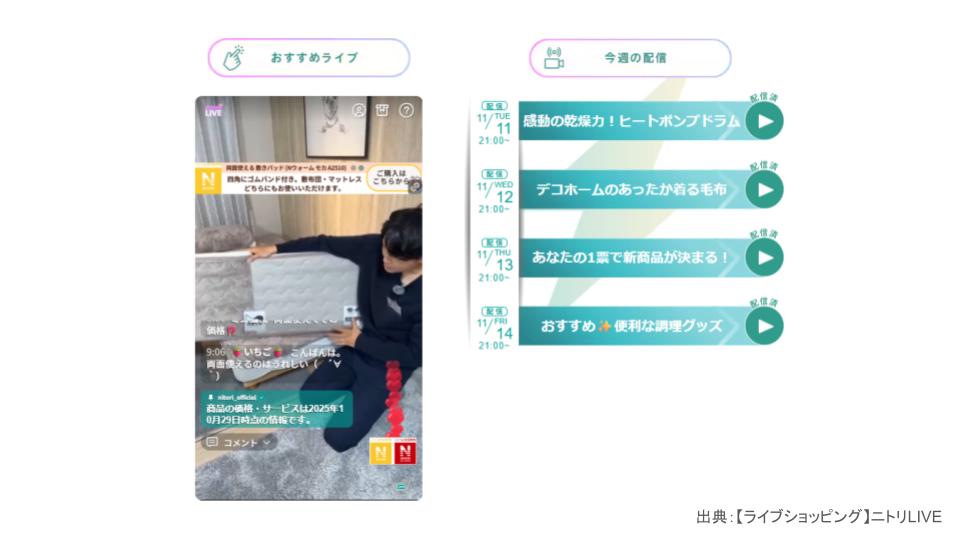

ニトリ(家具・インテリア):「NITORI LIVE」

家具・ホームグッズ大手のニトリは、テレビCMや公式アプリとも連動させたOMO戦略の一環でライブコマースを活用しています。

専門スタッフが出演し、収納術や部屋コーディネートなどライフスタイル提案を交えながら自社商品の使い勝手を紹介するライブ配信を定期的に実施しています。

商品の機能説明に留まらず「暮らしの中でどう役立つか」という視点でデモを行うことで、視聴者は自宅に居ながらショールーム体験を味わえ、購入後の具体的なイメージが湧きやすくなっています。

その結果、ニトリではライブ配信がEC売上に貢献し、2025年3月期にはライブとテレビCMの相乗効果でEC売上高が前期比9.5%増の954億円に達したほか、ライブ配信の累計視聴者数も前期比48%増の935万人に伸びる成果を上げました。

従来オフライン中心だった家具販売においても、ライブコマースが新規顧客開拓と売上増加に有効な手段となったことを示す事例です。

その他の事例

上記以外にも、多種多様な業界でライブコマースの成功例が生まれています。

無印良品は公式アプリ上で「MUJI LIVE」を展開し、店舗スタッフが商品紹介や使い方提案をライブで行うことでファンとの関係構築に努めています。またスポーツ用品ではABCマートが人気ブランドと組んだ限定スニーカーのライブ販売を行い話題を集めました。

さらには三越伊勢丹のような百貨店が自社ECでライブコマース番組を配信したり、ペットショップのコジマが専門スタッフによるペット飼育相談ライブを実施するなど、必ずしもファッションやコスメに留まらず幅広い分野でライブコマースが活用されています。

このように、自社の商品特性や顧客層に合わせた企画次第でどの業界でもライブコマース成功のチャンスがあることが国内事例から伺えます。

海外のライブコマース成功事例

続いて、海外に目を向けてライブコマースの成功事例をご紹介します。

特に中国や米国ではライブコマースが既に巨大市場となっており、そのスケールや手法は日本のビジネスにとって示唆に富むものです。

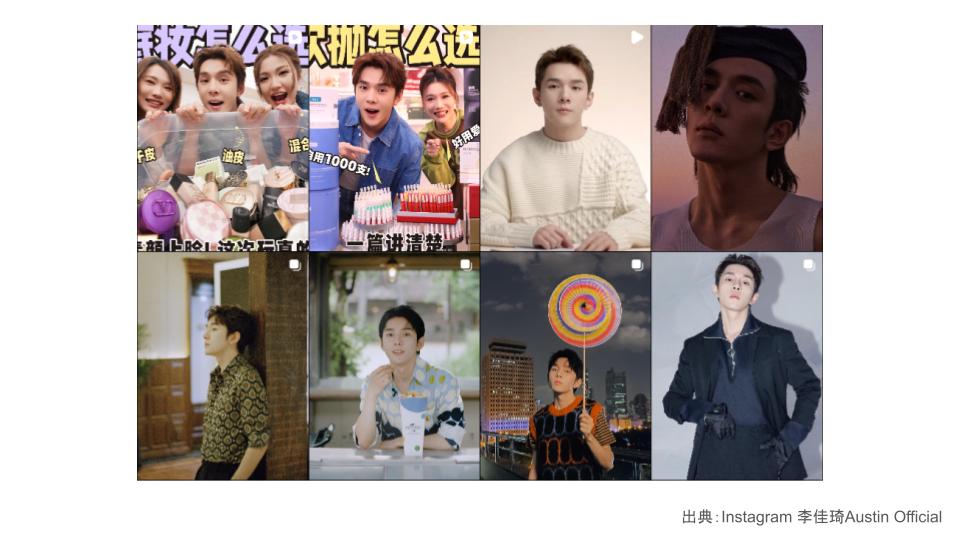

中国:KOL(キーオピニオンリーダー)による爆発的販売

ライブコマース発祥の中国では、インフルエンサー(ライブ配信者)=「ライバー」が莫大な影響力を持ち、市場を牽引してきました。

中でも有名なのが「リップスティック王」と呼ばれる李佳琦(リ・ジャーチー)氏です。彼はわずか5分間のライブ配信で15,000本の口紅を売り切ったという記録を持ち、そのカリスマ性と販売力が社会現象にもなりました。

「憧れの配信者と同じ商品を使いたい」というファン心理と、お得なライブ限定価格の組み合わせが、中国でライブコマースが爆発的に普及した原動力です。

中国では先述のとおり市場規模が2023年に約98兆円と桁外れで、ライブコマースがECの主要チャネルに定着しています。Douyin(中国版TikTok)やKuaishou、Taobao Liveといったプラットフォームが市場の大半を占め、配信者と視聴者の熱狂的なやりとりから日々巨額の売上が生まれています。

欧米:大手プラットフォームの参入と新たな成功例

米国や欧州でも近年ライブコマースが台頭してきました。

TikTokはもちろん、InstagramやFacebook、YouTubeなど主要SNSがライブショッピング機能を実装し始め、またAmazonは「Amazon Live」、米ウォルマートは「Walmart Live」など独自のライブコマース施策を展開しています。

たとえば日本企業の三菱自動車は米国向けにAmazon Live上で新車発表イベントのライブ配信を行い、従来のプレスリリースに代わる販促手法として成功を収めています。

またイギリスのコスメブランドP.Louiseは、2024年に12時間ぶっ通しのTikTokライブショッピングイベントを開催し、約200万ドル(約2.8億円)の売上を記録しました。このように欧米でも、著名ブランドから新興D2Cブランドまでライブコマースを活用して大きな成果を上げるケースが増えています。

東南アジア:TikTokショップの躍進

東南アジアはライブコマースの新興市場として注目され、TikTok Shopもいち早く展開されました。

特にインドネシアやタイ、マレーシアなどではTikTok経由での買い物が日常化しつつあり、TikTok Shop全体の販売数量の95%以上が東南アジア諸国から生まれているというデータもあります。

東南アジアではライブ配信と短尺動画が連動した独特のエコシステムが発達しており、ローカル中小企業の製品がTikTokでバズってヒット商品になるケースが続出しています。

「ショート動画で興味喚起→ライブで詳細説明→即購入」という流れがユーザーに定着している点は、日本を含む他地域にとっても今後の参考になるでしょう。

以上、海外事例から見えてくるのは「ライブコマースは国や文化を超えて効果を発揮する販売手法」であるということです。

中国ほどの極端な爆発力はなくとも、米国やその他の市場でも着実にライブコマースの売上シェアは伸びています。グローバルでの成功事例に共通するポイントは、「配信者(インフルエンサー)の影響力活用」「リアルタイムならではの限定オファー」「視聴者参加型のエンターテイメント性」といった要素です。

日本企業がライブコマースを展開する際も、これらの普遍的な成功要因を自社向けにカスタマイズして取り入れることが鍵と言えます。

それでは次に、ライブコマースを自社で導入するには具体的にどのような手順を踏めばよいか、その流れとポイントを解説します。

ライブコマース導入の流れ(企画・出演者選定・配信準備と運用)

ライブコマースを成功させるには、事前の企画設計から配信後のフォローまで一連のプロセスを丁寧に進めることが重要です。

ここではライブコマース導入の主なステップと、それぞれのポイントを解説します。

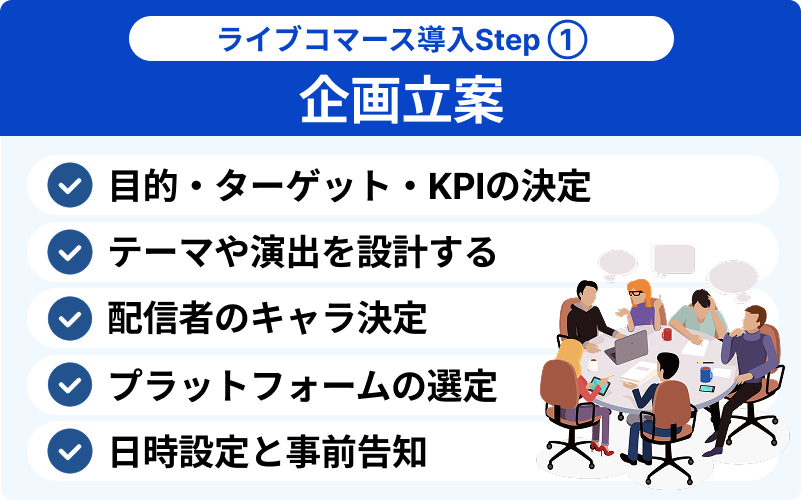

1. 企画立案:目的設定とコンセプトづくり

まずはライブコマース施策の目的を明確に設定します。新商品のプロモーションなのか、在庫一掃セールなのか、それともブランド認知向上なのかによって企画の方向性は変わります。

また、狙うターゲット層(例:20代女性・コスメ好き etc.)やKPI(例:ライブ経由売上◯円、視聴者数◯人など)も決めておきます。

次に配信内容のコンセプトを練ります。扱う商品に合わせてテーマや演出を考案しましょう。

例えば「春の新作ファッションコーデ実演」「プロが教えるスキンケア講座」「視聴者参加型Q&A」など、視聴者が楽しみつつ商品の価値を理解できる企画が理想です。

ライブコマースはエンターテインメント要素が重要なので、単に商品のスペックを読み上げるのではなく、ストーリー性やイベント感を持たせる工夫を凝らします。

”ホストがユーモアや物語性を持ち込み、視聴者を引き込むライブコマースは成功しやすい”とも言われるように、配信者のキャラクターや演出次第で視聴者の熱量は大きく変わります。

また配信プラットフォームの選定もこの段階で検討します。

既にブランドのフォロワーが多いSNSがあればそこでライブを行うのが手堅いでしょう。特に若年層向け商材ならTikTokライブが有力ですが、30代以上が多いブランドならInstagramライブやYouTubeライブ、あるいは自社ECサイトに埋め込むライブコマース専用ツールなども選択肢です。

いずれにせよ、自社の顧客層にリーチしやすく購入導線を用意しやすいプラットフォームを選びます。

さらに配信日時の設定も重要です。ターゲットが視聴しやすい曜日・時間帯を想定し、可能であれば事前にアンケート等で希望時間を募るのもよいでしょう。

配信日が決まったら、十分な告知期間をとってSNSやメルマガ等で告知し視聴予約を促す計画も立てておきます。

また国内で現在スケールしているライブコマースチャンネルは、不定期にライブ配信を開催するのではなく毎日決まった時間に1日2~4時間を配信するという事を続けて確実にファンを増やしGMVを最大化している傾向があります。

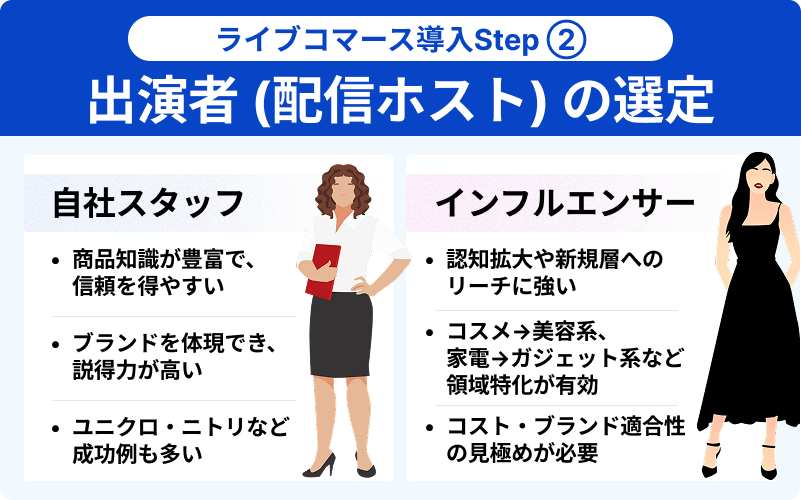

2. 出演者(配信ホスト)の選定

ライブコマースの成否を大きく左右するのが「誰が出るか」です。

出演者のカリスマ性や商品理解度によって視聴者の反応は大きく変わります。以下の選択肢があります。

▼自社スタッフを起用: 商品知識が豊富で親しみやすいスタッフがいれば、顧客との距離感が近く共感を得やすいため有力です。

ユニクロやニトリの例でも、店舗スタッフが自らホスト役を務め成功につながっています。

スタッフがブランドの世界観や価値観を体現して語る姿は説得力があり、「専門家から信頼できる情報を得られる」安心感を与えます。

▼社外のインフルエンサーを起用: ブランド認知度を一気に高めたい場合や、自社フォロワー以外の層にリーチしたい場合は、その分野で人気のクリエイターやタレントを招く方法もあります。

たとえばコスメなら美容系YouTuber、家電ならガジェット系TikToker、といった具合です。

影響力の大きいインフルエンサーの推薦は友人からの助言と同等に信頼されるとも言われ、適切な人選ができれば商品の説得力が格段に増します。

ただし起用コストやブランド適合性の見極めが必要です。

▼ハイブリッド形式: 自社スタッフ+インフルエンサーのペアで配信するのも一案です。

スタッフが専門知識面をフォローし、インフルエンサーが視聴者を盛り上げるといった役割分担で進行すれば、それぞれの強みを活かせます。視聴者からの信頼と配信の華やかさを両立できるでしょう。

いずれにせよ、出演者には事前に十分な商品トレーニングを施し、伝えるべき要点やNG事項を共有しておきます。

またライブ配信の経験が浅い場合はリハーサルを行い、コメントへのリアクション練習やカメラワークの確認をすると安心です。視聴者とのコミュニケーションを円滑に行える話し上手でリアクションの良い人を選ぶこと、そしてブランドイメージにマッチする人を選ぶことが成功のポイントです。

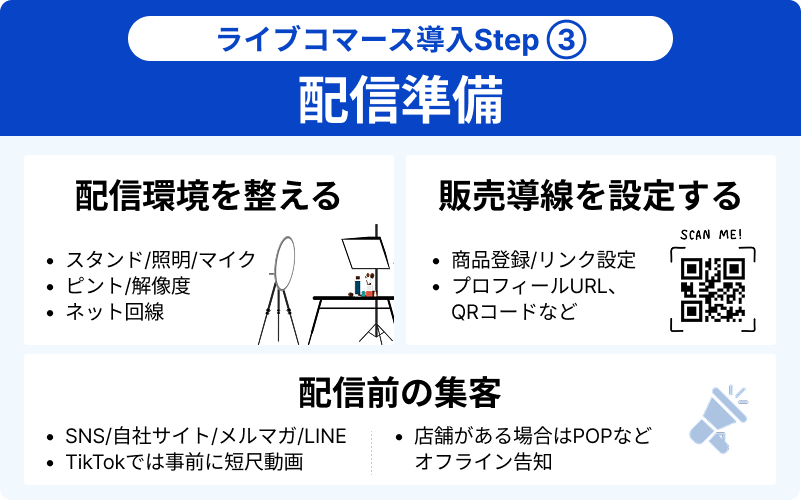

3. 配信準備:環境と集客のセッティング

出演者が決まったら、配信当日に向けた具体的な準備を進めます。

配信環境の整備: スマホ一台から手軽に始めることもできますが、画質や音質が悪いと視聴者離脱につながります。可能であればスタンドや照明、マイクなどを用いて明るくクリアな映像・音声を確保しましょう。

商品の細部まで見せるにはカメラのピントや解像度も重要です。

またネット接続の安定性も確認し、Wi-Fi速度テストや予備端末の用意など万全を期します。”配信トラブルのリスク」はライブコマースのデメリットの一つ”とも言われるため、事前チェックとバックアップ対策が肝要です。

販売システムの設定: TikTokライブなどプラットフォーム内で完結する場合は、事前に商品カタログ情報の登録やリンク設定を済ませておきます。

自社ECサイトに誘導する場合も、プロフィール欄へのURL設置やQRコード表示の準備をしておき、視聴者が迷わず購入ページに遷移できるよう動線を整えます。

クーポンコードを発行する場合は分かりやすいコード名にし、画面上に表示するポップを用意するなどの工夫も必要です。

▼配信前のプロモーション: ライブを成功させるには事前の告知による集客が欠かせません。

自社サイトのトップやSNS公式アカウントで配信日時・内容を告知し、リマインド投稿も何度か行いましょう。

出演者本人のフォロワーにもリーチできるよう、出演者のアカウントからライブ予告を発信してもらうのも効果的です。特にTikTokではライブ開始時にフォロワーへ通知が行くため、事前に短尺動画で告知しておきフォロワーを増やしておく戦略も有効です。

加えて、メールマガジンやLINE公式アカウントでの案内、店舗がある場合は店頭での案内POP設置など、多角的に集客施策を講じます。

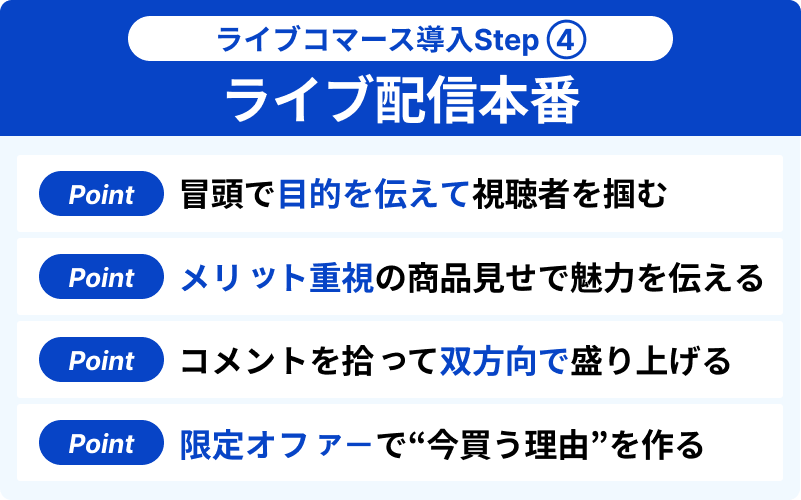

4. ライブ配信本番:双方向コミュニケーションと販売促進

いよいよ配信当日です。ライブ中は以下のポイントに留意して進行します。

冒頭で目的と流れを説明: 開始直後は視聴者が徐々に集まる時間帯です。

まず「本日のライブでは○○を紹介します!」と目的や目玉企画を宣言し、視聴者の興味を引きつけます。ライブ参加の初心者もいるため、「コメントで質問できます」「気になる商品は画面からタップで詳細見られます」等、視聴方法や購入方法の説明も簡潔に行うと親切です。

商品紹介は魅力とメリットにフォーカス: 単なるスペック列挙ではなく、「この商品のここがすごい」「こんな悩みを解決します」とユーザー視点のメリットを強調します。実演できるものはカメラにしっかり見せ、使い心地やサイズ感などネット上では伝わりにくい情報を丁寧に伝達します。複数商品を扱う場合はメリハリをつけ、一番推したい商品の前後で「いま●●人が視聴中です!こちら大人気です」と盛り上げるなど演出も工夫します。

視聴者との積極的なやり取り: コメントは可能な限り拾い、「○○さん、コメントありがとうございます!」と名前を呼んで反応することで参加意識を高めます。質問にはその場で答え、要望にも応えられる範囲で対応しましょう。

例えば「色違い見せて」のコメントがあれば実物をカメラに映す、「着用してみて」の声があればモデルや出演者が実際に身につけて見せる、といった具合です。

この双方向コミュニケーションがライブコマース最大の強みです。視聴者からすれば自分の声が番組に反映される快感があり、ブランドとの距離が一気に縮まります。

限定オファーの提示: ライブ視聴者の購買意欲をさらに高めるため、配信中だけの特典を用意するのも有効です。

”ライブ中に購入したら○%オフ」「視聴者限定プレゼント”などの限定特典は視聴者にとって大きな魅力となり、その場での購入を強力に後押しします。限定感・お得感を演出することで「今このライブを見ている自分だけ得をする」という心理を刺激し、視聴者の行動喚起につながります。もちろん乱発は禁物ですが、目玉商品に絞ってこうした仕掛けを入れると効果的です。

▼クロージング: 終了前には「本日紹介した商品はこの後○日まで○○で購入可能です」「質問がある方は引き続きコメントください」といったフォローアップ案内を行います。

視聴者への感謝を述べつつ、次回の配信予定が決まっていれば予告してファン化を促しましょう。

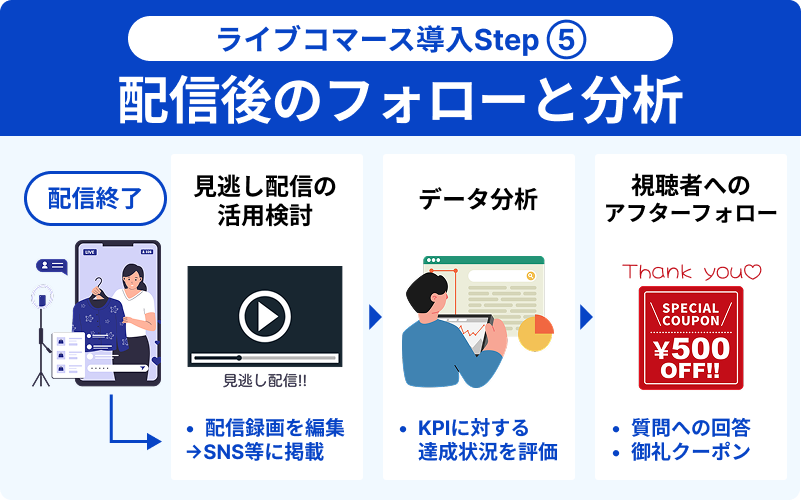

5. 配信後のフォローと分析

ライブ配信は終了後のフォローも重要です。

まず、見逃し配信(アーカイブ)の活用を検討します。リアルタイムで視聴できなかったユーザーのために、配信録画を編集・保存して自社サイトやSNSに掲載すれば、後日視聴からの購買誘導も可能です。

アーカイブ動画は新規顧客への情報提供や拡散にも役立ち、ライブ終了後も長期的に販促コンテンツとして機能します。

次にデータ分析です。視聴者数推移、平均視聴時間、コメント数、売上個数などを確認し、当初設定したKPIに対する達成状況を評価します。

どの商品が一番売れたか、反応の良かったトークテーマは何か、逆に離脱が多かったのはどのタイミングか、こうした分析から得られた学びを次回の企画に反映させ、継続的な改善を図ります。

ライブコマースは一度で終わりではなく、継続することでファンを増やし効果を高めていく取り組みなので、毎回の振り返りが成長につながります。

最後に、興味を持ってくれた視聴者に対するアフターフォローも忘れずに。

ライブ中に回答しきれなかった質問への返信をSNS上で行ったり、ライブ視聴者向けに御礼クーポンを後日送付するといった対応で顧客体験を向上させます。

こうした丁寧なフォローが視聴者のロイヤルティを高め、次回配信への参加や商品リピート購入にもつながっていくでしょう。

以上がライブコマース導入〜運用の大まかな流れです。自社で取り組む際は、「企画準備8割・本番2割」とも言われるように入念な準備が成功を左右します。

初めは試行錯誤かもしれませんが、回を重ねるごとにノウハウが蓄積され着実に成果が出せるはずです。

ライブコマース成功に向けた支援サービスの活用と当社のご案内

自社だけでライブコマースを始めるのが難しい場合や、専門的なノウハウを短期間で取り入れたい場合、ライブコマース支援サービスの活用も有効な選択肢です。事実、TikTokもライブコマース普及のため公式パートナープログラムを設けており、ライブ運用やコンテンツ制作をサポートするプロフェッショナル企業が多数存在します。こうしたパートナーを活用すれば、ライブコマース初心者の企業でも円滑にプロジェクトを進められます。

当社でも、まさにこのライブコマース支援サービスを提供しております。中小企業様やD2Cブランド様向けに、企画段階から配信運用まで包括的にサポート可能です。

その内容は以下のとおりです。

▼企画立案支援: 業界動向や競合分析に基づき、御社商材に最適なライブ企画をご提案します。ターゲット設定、テーマ選定、シナリオ作成、適切な配信プラットフォームの選定まで専門チームが伴走します。

▼出演者アサイン: 豊富なインフルエンサーネットワーク及び人材データベースから、商材やブランドイメージに合致した配信者をキャスティングします。必要に応じて自社スタッフ向けの出演トレーニングも実施し、ライブ本番で最大パフォーマンスを発揮できるよう準備します。

▼配信運営代行: 配信当日の技術面・演出面のオペレーションを当社が代行します。専用スタジオやプロ用機材の手配、配信ディレクション、コメント管理や視聴者対応のサポートまで一括して行います。万一の通信トラブル対応などリスクマネジメントもお任せください。

▼効果測定・改善提案: 配信後の各種データを分析し、成果レポートをご提供します。視聴ログや購買データから課題を抽出し、次回に向けた改善策や追加施策のご提案までフォローいたします。

こうしたトータルサポートにより、御社は商品とお客様対応に専念しつつライブコマースを実現できます。

ライブコマースは今後ますます成長が見込まれる分野であり、競合他社も次々と参入を始めています。

「うちのような中小ブランドでも効果があるのか?」というご不安もあるかもしれません。

しかしご紹介したように、工夫次第で規模に関わらず成功チャンスがあり、むしろ先行してノウハウを蓄積した企業が市場をリードする可能性も十分にあります。

ぜひこの機会にライブコマースの活用をご検討ください。

当社サービスの詳細や過去の支援事例については、ぜひお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

専門スタッフが貴社の状況に合わせた最適なプランニングをご提案させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。ライブコマースという新たなチャネルを通じて、皆様のビジネスがさらに成長されることを当社一同お手伝いできれば幸いです。

まずはご相談からでも構いませんので、どうぞお気軽にお声掛けください。ライブコマースの力で、御社の商品・ブランドの魅力を最大限に発信してみましょう!